Ein erster Schritt zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft

Motivation statt Verwaltungszwang

Solidarität kann keine Einbahnstraße sein. Nicht nur sollten Hilfebedürftige sich darauf verlassen können, mit Transferzahlungen Unterstützung durch die Gesellschaft zu erhalten. Ebenso sollte die Gesellschaft sich darauf verlassen können, dass Hilfebedürftige nach ihren Kräften zum Wirtschaftsergebnis beitragen. Aber dazu fehlt bisher der ökonomische Anreiz.

Bisher muss die Arbeitsverwaltung den Hilfebedürftigen mit bis zu einer Million Verwaltungsakten nachweisen, dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft nicht hinreichend nachkämen. Eine erste ökonomische Motivation entsteht überhaupt erst nach Durchlaufen eines aufwendigen und für alle Seiten zermürbenden Verwaltungsverfahrens, im Zweifel sogar erst nach Gerichtsentscheid. Erst dann kann man nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes den Regelunterhalt um 30 Prozent kürzen.

Nun wird deshalb die Beweislast umgekehrt:

Ein Minimum an Eigenengagement wird zur gesetzlichen Voraussetzung für den vollen Leistungsbezug gemacht.

Wer als Erwerbsfähiger nicht einmal Arbeit für 100 Euro monatlich bzw. 1.200 Euro jährlich nachweist, nutzt offensichtlich seine Möglichkeiten nicht und hat deshalb nur einen um 30 Prozent reduzierten Anspruch auf den Regelunterhalt, wie es der ersten Sanktionsstufe des SGB II entspricht, zurzeit also um etwa 150 Euro monatlich.

Die Differenz ist nun nicht mehr Strafe für Fehlverhalten sondern Belohnung für einen ersten Nachweis der Solidarität.

Motivation zur Arbeitsaufnahme ist auch ohne Verwaltungsakt und sofort gegeben.

100 Euro monatlich zu erwirtschaften überfordert niemanden. Das sind nur 3 Stunden wöchentlich je 16 Euro. Selbst eine Alleinerziehende kann für ein paar Stunden ein anderes Kind mit betreuen. Da es natürlich möglich ist, dass jemand in einem Monat wegen Krankheit wirklich nicht arbeiten kann, gibt es einen Jahresausgleich. Entscheidend sind also 1.200 Euro Mindesteinkommen im ganzen Jahr. Und das kann jeder, der nicht chronisch krank ist. Derartige Jobs sind auch leicht zu finden. Es können Aushilfejobs in der Wirtschaft sein. Vielfältige Möglichkeiten bieten haushaltsnahe Dienstleistungen in Haus und Garten oder handwerkliche Leistungen. Es kann auch eine Ausbildung für einen anspruchsvolleren Beruf sein. Weil von den Hartz-IV-Empfängern nach Schätzungen von Fachleuten etwa zwei Millionen schwarzarbeiten, müssten die meisten nur einen kleinen Teil ihrer Schwarzarbeit anmelden. Hilfreich könnte eine Entbürokratisierung des Kleingewerbes sein, weil kleine einfache Arbeiten oft am besten in Selbständigkeit und aus eigenem Antrieb zu organisieren sind. Dennoch könnten manche auch so geringfügige Arbeit nicht finden. Um das aufzufangen gilt:

Die Jobzentren bieten Erwerbsfähigen auch entsprechende Teilzeitarbeitsangebote bei Kommunen, Unternehmen oder in Ausbildungsstellen an.

Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Beschäftigungswirkung tritt daher meist schon im Voraus ein.

Hauptziel bleibt, Arbeit am ersten Markt zu schaffen.

Erhöhung der Leistungsanreize für Geringverdiener

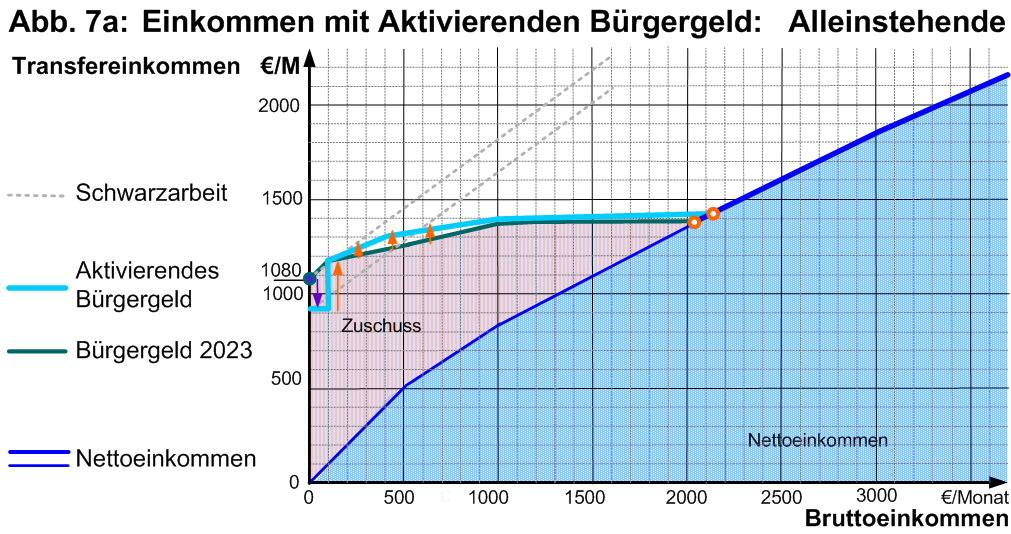

Nach der pauschalen Erstattung der 100 Euro möglicher Werbekosten beträgt der Gewinn für „Hilfebedürftige“ von 100 bis 400 Euro je Monat nun 40 Prozent des Mehrverdienstes, von 400 bis 1.000 Euro dann noch 20 Prozent, darüber durchgängig 10 Prozent.

Abbildung 7a zeigt die Veränderung zwischen Bürgergeld 2023 (dunkelgrün) und dem Aktivierenden Bürgergeld (hellblau). Wer sich nicht bewegt, verliert 150 Euro (lila Pfeil nach unten). Wer einen Job von 100 Euro annimmt, hat so viel wie heute.

Die ersten 100 Euro monatlich bringen 250 Euro zusätzliches Haushaltseinkommen.

Mit Arbeit für 400 Euro monatlich hat man 380 Euro mehr als ohne Arbeit. Bisher waren das 160. Abzüglich Werbekosten wären es 280 Euro statt bisher 60, das Vierfache.

Über 1.000 Euro brutto ist der Zugewinn zwar nur noch bescheiden. Der Mitnahmeeffekt wäre sonst zu groß gewesen. Verluste gegenüber Bürgergeld 2023 aber gibt es nicht.

Betrachten wir die Rahmenbedingungen für eine Familie mit zwei Kindern in Abbildung 7f Arbeiten beide Eltern, fällt die Werbekostenpauschale von 100 Euro zweimal an. Weil wir den Eltern nicht vorschreiben sollten, wie sie ihre Erwerbstätigkeit untereinander aufteilen, verdoppeln sich nun die Zuverdienstgrenzen unabhängig von der Erwerbstätigkeit. Zudem erweitert sich die 400-Euro-Zuverdienst-Spanne um 50 Euro je Kind.

Nimmt weder sie noch er irgendeine Arbeit an, hat die Familie 290 Euro weniger als mit Bürgergeld 2023 (lila Pfeil nach unten). Erzielt nur einer von beiden ein Bruttoeinkommen von 200 Euro monatlich, haben sie so viel wie heute.

Mit Arbeit für 200 Euro monatlich hat die Familie dann 390 Euro mehr als ohne Arbeit. Bisher waren es 120 Euro.

Mit 900 Euro monatlich hat sie 660 Euro mehr als ohne Arbeit. Bisher waren das 270.

Hatten Familien bisher schon 1.500 Euro bis 3.500 Bruttoeinkommen, so erhöht sich ihr verfügbares Einkommen um bis zu 300 Euro (orange Pfeile).

Für diesen Schritt sollten allerdings die finanziellen Lasten zwischen Bund und Kommunen neu geordnet werden, damit von den fiskalischen Ersparnissen beide Seiten partizipieren.

Auch muss Kleinselbständigkeit von bürokritischen Hemmnissen befreit werden.

Zur Vorbereitung des Aktivierenden Bürgergeldes sollte allerdings das Arbeitslosengeld I auch novelliert werden:

Dynamisches Arbeitslosengeld I

Eine Novelle des SGB III

Nach seiner bisherigen Konzeption zielt das Arbeitslosengeld I darauf ab, nach Verlust eines Arbeitsplatzes eine Wartezeit zu überbrücken, um in absehbarer Zeit auf dem Arbeitsmarkt eine angemessen bezahlte neue Ganztagsarbeit zu erhalten. Dass diese Erwartung schon 1992 ein Trugschluss war, zeigte sich spätestens ab 1992 (Abb. 1). Dieser Fehler darf nicht wiederholt werden.

Angesichts des auf uns zu kommenden Strukturwandels können wir weder davon ausgehen, dass der Staat die geeigneten Arbeitsplätze für uns findet noch dass diese gleich unseren Einkommenserwartungen entsprechen.

Es kommt darauf an, die Kreativität aller Beteiligten zu wecken.

Dazu muss es sich lohnen, auch schon während des Bezuges von Arbeitslosengeld I Arbeit aufzunehmen, selbst wenn diese für sich allein nicht annähernd existenzsichernd ist. Aus jeder zusätzlichen Erwerbstätigkeit kann sich ein neuer Arbeitsplatz oder sogar ein neues Unternehmen entwickeln. Wir sollten also ergänzende Arbeit fördern und dazu schon die Zeit nutzen, in der unsere Solidargemeinschaft zur Absicherung Arbeitslosengeld I zahlt. Um diesen Handlungsspielraum zu vergrößern, kann das Arbeitslosengeld I am Anfang sogar höher sein als bisher, sollte später aber sinken, weil es durch ergänzende Erwerbseinkommen aufgestockt wird, sobald die angebotenen Chancen genutzt werden. Daraus ergibt sich folgender Vorschlag für eine Novelle des SGB III:

1) Der Freibetrag für neben dem Arbeitslosengeld I erzielte neue Erwerbseinkommen wird von bisher 165 Euro (SGB III § 155) auf 500 Euro monatlich erhöht. Von darüber hinausgehenden Erwerbseinkommen bleiben arbeitszeitunabhängig 40 Prozent des Bruttomehreinkommens als Nettogewinn. Dabei ist die Gesamtsumme auf das frühere Nettoarbeitsentgelt begrenzt.

2) Statt für den Zeitraum bis zur „Eingliederung in den Arbeitsmarkt“ ein konstantes Arbeitslosengelde I in Höhe von 60 % des pauschalierten Nettoentgelts (SGB II § 149) wird zur Unterstützung neuer Erwerbstätigkeit in den ersten 4 Monaten Übergangsgeld von zunächst 80 % gezahlt. Vom 5. bis 8. Monat beträgt es 60 % und vom 9. bis 12. Monat 40 %.

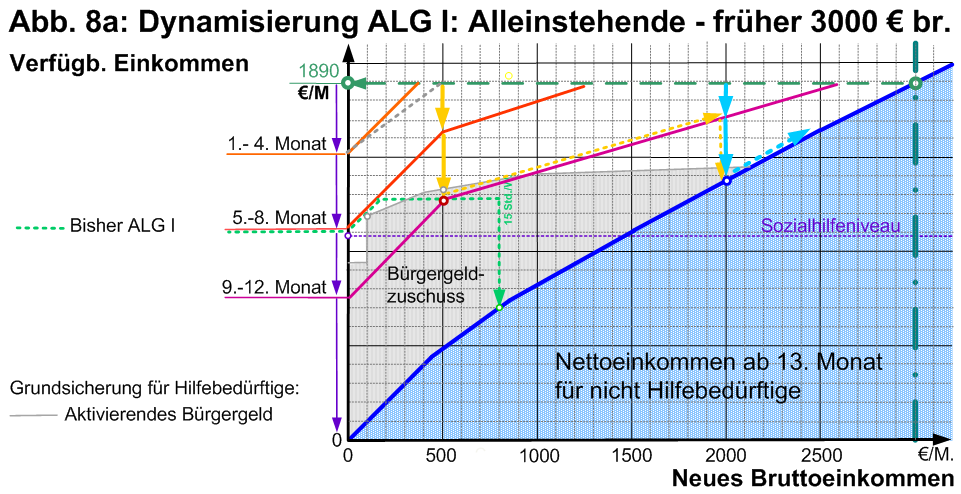

Abbildung 8a verdeutlicht die damit angestoßene Aktivierung des Arbeitsmarktes am Beispiel einer alleinstehenden Bankkauffrau mit einem früheren Einkommen von brutto 3.000 Euro = 1.890 Euro netto im Monat (grün gestrichelte Linie), deren Filiale geschlossen wurde. Sie weiß, dass der zunächst großzügige Zuschuss von 1.512 Euro nach vier Monaten auf 1.134, und nach acht Monaten auf 756 Euro monatlich sinkt und nach einem Jahr komplett entfällt.

Abwarten ist also keine Option. Bietet ihr das Jobzentrum nun Arbeit mit brutto 2.000 Euro monatlich an oder findet sie das selbst, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie diese Gelegenheit nutzt. Zwar liegt das Nettoerwerbseinkommen 25 % unter ihrem früheren. Es wird aber aufgestockt auf 1.890 netto, im neunten Monat noch auf 1.720 Euro bis nach einem Jahr die Unterstützung entfällt und nur der eigene Nettoverdienst von 1.400 Euro bleibt (blaue Pfeile) mit gute Aussichten zur Weiterentwicklung. Bisher wäre ALG I bei 15 Wochenstunden entfallen: Sie hätte in der Hoffnung auf bessere Angebote ein Jahr lang gewartet. In diesem Beispiel führt die großzügige aber befristete Aufstockung des neuen Erwerbseinkommens sogar zu einer fiskalischen Ersparnis von rund 8.000 Euro. Das Wichtigste aber.

Die Beteiligten bleiben immer aktiv:

Findet sie kurzfristig keine Vollzeitaufgabe, wird sie zunächst auch einen Minijob von 500 Euro akzeptieren. Im den ersten vier Monaten sinkt ihr verfügbares Einkommen dabei nicht. Im neunten Monat Jahr fällt es 1.290 Euro (gelber Pfeil). Ihre Optionen:

Sie findet nun Arbeit z.B. für 2.000 Euro brutto und entgeht damit der Abhängikeit vom Jobzentrum.

Alternativ könnte sie als Hilfebedürftige Bürgergeldzuschuss beantragen (graue Fläche). Für Unterhalt und Wohnen hätte sie dann monatlich 1.340 Euro (grauer Kreis).

Das Dynamische Arbeitlosengeld I hat also eine doppelte Wirkung:

Es lohnt sich, nach Jobverlust auch Aufgaben mit geringerer Bezahlung zu übernehmen und damit künftige Aufstiegschancen zu eröffnen.

Selbst wer keine Aussicht hat, in Jahresfrist einen auskömmlichen Job zu finden, wird monatlich mindestens 100 Euro brutto erwirtschaften und damit auch nach einem Jahr mit Aktivierendem Bürgergeld nie unter das Existenzminimum fallen.

Nach Auslaufen des Arbeitslosengeldes I sollte jeder mindestens eine kleine Erwerbmöglichkeit entdeckt und damit seine Startchancen im Grundsicherungssystem erheblich verbessert haben.

Das Dynamische Arbeitslosengeld I sollte daher mindestens 6 Monate vor dem Aktivierenden Bürgergeld eingeführt werden.

Der Verlust eines Arbeitsplatzes wird als Teil eines ökonomischen von allen gemeinsam zu meisternden Umwandlungsprozesses behandelt.

Für diese Neuordnung wirtschaftlicher Zusammenarbeit wird jeder gebraucht.

Jeder, der sich daran beteiligt, kann stolz auf seine Leistung sein.

Denn jeder Versuch – auch ein misslungener – ist ein Teil der Lösungssuche.

– Wer seinen Arbeitsplatz verliert, wird nicht Gegenstand staatlicher Fürsorge und Bevormundung.

– Er bleibt selbst Handelnder.

– Nicht Zwang sondern eigener Antrieb bewegt zu Engagement.

Erwartete Effekte für Arbeitsmarkt und Fiskus

Was ist als Folge dieser veränderten Situation zu erwarten? Abbildung 9 zeigt das Ergebnis der Modellrechnung: Die Minderausgaben für Haushalte ohne Erwerbseinkommen gegenüber Mehrausgaben für Haushalte mit Erwerbseinkommen überwiegen.

In der kurzen Frist ist zu erwarten, dass gut eine Million bisher untätiger Haushalte irgendeine Beschäftigung aufnimmt (lila Pfeil).

Der Umfang der Arbeitsaufnahme hängt von der Motivation und Leistungsfähigkeit der Betroffenen ab sowie von der Bereitschaft der Unternehmen und Haushalte, das neue Arbeitsangebot zu nutzen. Es wir Zuwachs in allen drei Einkommensgruppen 1-500 Euro (blau), 500-1.000 Euro (dunkelgrün) und über 1.000 Euro (hellgrün) führen (Die statistische Gliederung der BA wurde hier vereinfacht).

Der Fiskus profitiert: Lohnersatzzahlungen nehmen ab, Lohnergänzungszahlungen nehmen zu. Dank zusätzlicher Beschäftigung werden zusätzliche Beiträge zu Sozialversicherungen gezahlt.

Per Saldo ergibt sich schon in der kurzen Frist eine fiskalische Ersparnis von über 15 Milliarden Euro jährlich.

Diese Entwicklung würde sich in mittlerer Frist fortsetzen. Die Zahl der Haushalte ohne Erwerbseinkommen sinkt noch um weitere 400.000, der Umfang der Beschäftigung nimmt noch etwas zu und der fiskalische Gewinn stiege auf insgesamt über 24 Milliarden Euro jährlich. Schließlich würden wir uns einem neuen, wenn auch geringeren Unterbeschäftigungsgleichgewicht nähern.

Wir tun allerdings gut daran, einen solchen Entwicklungsstillstand nicht abzuwarten, sondern sollten uns möglichst bald mit Verbesserungsmöglichkeiten befassen.

– Angebot und Nachfrage finden rascher zueinander.

– Arbeitgeber schaffen neue Arbeitsplätze zu Konditionen, mit denen ihre Unternehmen neue Märkte erschließen können.

– Arbeitnehmer akzeptieren Angebote schneller oder werden Kleinselbständige.

Der Verlust eines Arbeitsplatzes wird als Teil eines ökonomischen von allen gemeinsam zu meisternden Umwandlungsprozesses behandelt.

Für diese Neuordnung wirtschaftlicher Zusammenarbeit wird jeder gebraucht.

Jeder, der sich daran beteiligt, kann stolz auf seine Leistung sein.

Denn jeder Versuch – auch ein misslungener – ist ein Teil der Lösungssuche.

– Wer seinen Arbeitsplatz verliert, wird nicht Gegenstand staatlicher Fürsorge und Bevormundung.

– Er bleibt selbst Handelnder.

– Nicht Zwang sondern eigener Antrieb bewegt zu Engagement.

Politische Wirkungen

Gut eine Million Haushalte mit eigenem Erwerbseinkommen werden dankbar sein für die späte Anerkennung ihrer Leistungen.

In vielen Haushalten, in denen nach längerer Zeit wieder legal gearbeitet wird, mag das zunächst als lästig erscheinen. Einige werden sich bewusst werden, dass nun auch Rentenansprüche entstehen. Entscheidend aber ist, was sich in den Köpfen bewegt. Sie hatten sich an „das Geld vom Amt“ gewöhnt. Legale Arbeit brachte wenig Gewinn.

Nun erfahren sie, dass sich Arbeitseinsatz wenigstens bei kleinen Leistungen lohnt. Das macht Hoffnung und Mut.

Aber aus anderen Haushalten ohne bisherige Erwerbseinkommen ist Protest zu erwarten. Das wird ein Echo mindestens bei der Linken und bei den Wohlfahrtsverbänden finden. Sie werden das Bundesverfassungsgericht anrufen. Rasch sollte Klarheit geschaffen werden. Der Sachverständigenrat hat 2006 die Argumentation dazu aufgezeigt. Mit Aktivierendem Bürgergeld wird zudem die Forderung des Urteils vom 5.11.19 erfüllt: Unterhaltskürzungen sollten auch real zu Beschäftigung führen.

Je mehr es also gelingt, durch Dynamisches Arbeitslosengeld I, neue Kleinselbständigkeit und kommunale Arbeitsgelegenheiten mindestens kleine Erwerbseinkommen zu erreichen, desto positiver wird ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ausfallen und damit den Weg für weitere Reformschritte frei geben.

Die meisten Menschen sind nicht abhängig von Transferzahlungen. Sie werden die Forderung nach einem ökonomischen Mindestbeitrag der Leistungsbezieher begrüßen. Sie werden die Veränderungen beobachten.

– Einige werden überrascht sein, dass bisher Untätige plötzlich aktiv nach Arbeit suchen.

– Dass mit kommunalen Jobs verkommene Schulräume unter fachkundiger Aufsicht frisch

gestrichen werden, dürften sie mit Freude zur Kenntnis nehmen.

– Viele, die „Hartzler“ als „Schmarotzer“ betrachteten, werden begreifen, dass auch diese Menschen der ökonomischen Motivation bedürfen

– Andere werden darüber nachdenken, ob sie nicht dem einen oder anderen ein kleines Beschäftigungsangebot in ihrem Haushalt oder m Betrieb machen wollen. Entscheiden ist:

Das Grundprinzip, dass Solidarität auf Gegenseitigkeit beruht und die Gesellschaft auch von sozial Schwachen eine Gegenleistung erwarten kann, wird von fast allen akzeptiert werden.

Kritik jedoch wird es geben; denn die Ergebnisse sind unzureichend.

– Es gibt noch immer über eine Million Haushalte ohne Zugang zum Arbeitsmarkt.

– Die Mindestleistung von 100 Euro brutto gilt vielen als lächerliche Unterforderung.

– Mehrleistung im Bereich zwischen 500 und 2.000 Euro Bruttoeinkommen lohnt immer noch nicht.

Diese Kritik aber ist nicht rückwärtsgewandt wie einst der Protest gegen Hartz IV:

Weitere Optionen

Die als Entwicklungsmöglichkeiten beschriebenen Stufen 2 – 4 zeigen Optionen auf, über die erst zu gegebener Zeit entschieden werden kann.

Aktivierendes Bürgergeld: Stufe 2

Weiterer Abbau von Verwaltungszwang

Die Mehrzahl der Bundesbürger wird es als lächerlich empfinden, dass man beim Aktivierenden Bürgergeld nur Leistungen für 100 Euro monatlich einfordert. Da von Anfang an erklärt wurde, dass es sich nur um einen ersten Schritt handelte, kann man dieser Kritik kurzfristig Rechnung tragen. Die Beweislastumkehr wird erweitert:

Wer als Erwerbsfähiger nicht einmal Arbeit für 200 Euro monatlich bzw. 2.400 Euro jährlich nachweist, hat nur einen um 60 Prozent reduzierten Anspruch auf den Regelunterhalt, wie es der zweiten Sanktionsstufe des SGB II entspricht.

Der ökonomische Anreiz für den Start ins Erwerbsleben wird damit deutlich erhöht.

Im ersten Reformschritt wäre dies riskant gewesen. Einerseits konnte man nicht sicher sein, dass die Kommunen die benötigten Arbeitsgelegenheiten in der erforderlichen Zahl und Differenzierung tatsächlich bereitstellten, und der drohende Einkommensverlust von 300 Euro hätte zu Protesten der Sozialpolitiker geführt. Beides hätte die Aktivierung diskreditieren können. Nachdem aber schon die Hälfte der bisher inaktiven Bürgergeld-Haushalte erste Erwerbstätigkeit aufgenommen hat und zugleich das Angebot kommunaler Arbeit perfektioniert wurde, dürften solche Proteste kaum mehr Widerhall finden. Auch das Bundesverfassungsgericht wird es akzeptieren, sobald der erwartete Beschäftigungseffekt wirklich eintritt. Aber das muss man eben abwarten.

Zusätzliche Leistungsanreize für Geringverdiener

Das Regeleinkommen zuzüglich 100 Euro Werbekostenpauschale erhält man in Stufe 2 erst bei 200 Euro Bruttoeinkommen. Dafür bleiben von 200 Euro bis 500 Euro 60 % des Nettoeinkommens als tatsächlicher Gewinn statt bisher 40 %, danach werden es 40 statt 30 % bis 1.000 Euro, dann 10 % statt bisher 5 %. Abb. 11a zeigt die Wirkung für Alleinstehende:

Mit Arbeit für brutto 500 Euro monatlich hat man nun 550 Euro mehr als ohne Arbeit. Mit Bürgergeld 2023 waren das nur 250.

Für alle, die mehr als 500 Euro erwirtschaften, gibt es noch eine weitere wenn auch geringfügige Einkommenssteigerung von bis zu 80 Euro monatlich (orange Pfeile).

Unter 400 Euro Bruttoeinkommen hat man allerdings weniger als in der ersten Stufe. Wer von seiner Schwarzarbeit bisher nur 100 Euro angemeldet hat, wird jetzt mehr davon legalisieren. Wer wirklich nur so wenig arbeitete, wird seine Leistung erhöhen müssen (rote Pfeile nach rechts) und dies auch tun, ohne dass das Jobzentrum ihn dazu antreiben müsste.

Nachdem die erste Schwelle überwunden ist, dürfte das allerdings auch kein Problem sein: 500 Euro Bruttoeinkommen sind nicht mehr als 8 Wochenstunden bei 15 Euro Stundenlohn. Im Zweifel nimmt man ein Angebot kommunaler Arbeit des Jobcenters an (blau gepunktet).

Die Wirkungen für Familien sind ähnlich

Die Zweiteilung des Arbeitsmarktes ist einer Dreiteilung gewichen: Das Leistungsprinzip der Marktwirtschaft wirkt bei Einkommen bis 500 Euro je Erwerbsperson und dann wieder bei mehr als 2.400 Euro (oranger Kreis).

Dazwischen herrscht leider nach wie vor Verwaltungswirtschaft, wenn auch mit leicht verbesserten Anreizen.

Während für den ersten Einstieg zwar niemand mehr auf die Aufforderungen der Jobcenter warten muss, um sich zu bewerben, und sich auch alle so verhalten werden, dass sie Jobs auch bekommen – die ökonomische Motivation reicht völlig – ist das bei Leistungssteigerungen über 500 Euro hinaus kaum der Fall. Das beste Wirtschaftsergebnis erzielt ein Alleinstehender mit 500 Euro legaler Arbeit und zusätzlich 1.000 Euro Schwarzarbeit. Damit kommt er dann (Abb. 11a: S, grau gepunktete Linie) auf 1.360 Euro Transfereinkommen zuzüglich ca. 720 Euro bar auf die Hand = 2.080 Euro. Ausschließlich sozialversicherungspflichtige Arbeit hätte ihm 1.500 Euro gebracht. Die Jobzentren müssen ihre Kunden also nach wie vor dazu drängen, entgegen eigenem wirtschaftlichem Interesse auf legalem Wege tatsächlich „alle Anstrengungen zu unternehmen, um aus der Hilfebedürftigkeit herauszukommen“. Für Alleinstehende lohnen Mehrleistungen erst wieder über 2.300 Euro Bruttoeinkommen, für Familien erst über brutto 4.600 Euro Gesamteinkommen. Ergebnis der Modellrechnung für die kurze Frist:

Zusätzlich mehrere hunderttausend bisher inaktiver Haushalte nehmen wenigstens geringfügige Arbeit auf.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit unter 500 Euro Bruttoeinkommen sinkt, die mit über 1.000 Euro steigt.

Fiskalischer Gewinn: Weitere etwa 4 Milliarden Euro jährlich (Abb. 18).

Neue Arbeitsnachfrage bei mehr Motivation

Je mehr Arbeit die Hilfebedürftigen aufnehmen, desto mehr stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt so viel Arbeitsnachfrage? Klar ist, dass sämtliche heute in der Schattenwirtschaft geleistete Arbeit sich in legale umwandeln lässt. Aber neue Arbeitsnachfrage entsteht erst bei einem über einen längeren Zeitraum hinweg gut motivierten Arbeitsangebot zu hinreichend niedrigem Preis. Dann denken potenzielle Arbeitgeber darüber nach, ob sie sich davon Vorteile versprechen können und richten sich darauf ein. Dass wir diese Arbeit zunächst nicht kennen, darf nicht wundern. Wir haben eine Situation geschaffen, in der sie nicht existieren konnte, weil sie nicht lohnte. Um den Prozess der Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft zu beschleunigen, sollten die Jobzentren dafür werben. Hier einige Beispiele

Versicherung gegen Unterbeschäftigung

Das Aktivierende Bürgergeld ist Antwort auf die Herausforderungen des technischen Fortschritts und der Globalisierung, in deren Folge Menschen auch bei Einsatz ihrer Fähigkeiten in vielen Fällen oft nicht von dem Lohn leben können, der sich am Markt bildet. Mit Stufe 3 wird es aber praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr geben, weil in jedem Haushalt wenigstens ein wenig erwirtschaftet wird.

Eine Trennung des bisherigen Arbeitslosengeldes 1 und der Grundsicherung gegen Arbeitslosigkeit macht also keinen Sinn mehr.

Statt einer Arbeitslosenversicherung ist eine Unterbeschäftigungsversicherung entstanden.

Man könnte das Bürgergeld als negative Einkommensteuer definieren. So hatte es Joachim Mitschke 1985 erstmals in der Tradition Milton Friedmans konzipiert. Das gleiche inhaltliche Ziel lässt sich aber auch durch eine Versicherungsleistung organisieren und auf diese Weise ein ganz anderes Problem der Globalisierung lösen:

Mit der vorgesehenen Stützung der unteren Einkommen sind wir einer der attraktivsten Sozialstaaten der Welt. Wir sollten ihn nicht leichtfertig denen öffnen, die zu seiner Finanzierung nichts beigetragen haben. Bisher kann eine Nigerianerin nirgendwo vier Kinder so sicher und umsorgt aufziehen wie bei uns und selbst eine 13-köpfige Familie aus Anatolien samt zur Versorgung aufgenommenem Adoptivkind kann Anspruch auf Bürgergeld anmelden. Ist das Missbrauch? Nein: Recht! Wenn wir in gleicher Lage wären und unsere Nachbarländer hätten ähnliche Gesetze, würden wir uns wahrscheinlich auch so verhalten.

Wer die Einwanderung in unser Sozialsystem nicht will, soll nicht über Türken, Iraker, Rumänen oder Marokkaner schimpfen, sondern über unsere Gedankenlosigkeit, und die Gesetze ändern.

Unser Wirtschafts- und Sozialsystem darf nicht zur Selbstbedienung einladen.

Sonst wird es zum Problem zwischen uns und Ausländern.

Solange das Bürgergeld eine sozialverpflichtete Umverteilung der in der Bundesrepublik lebenden Menschen ist, wird es von allen in Anspruch genommen werden können. Hier muss eine klare juristisch nicht anfechtbare Abgrenzung erfolgen. Und diese Regelung sollte ausschließlich in der Kompetenz unseres Staates liegen und damit von Entscheidungen auf europäischer Ebene unabhängig sein. Wie kann das geschehen?

Das Aktivierende Bürgergeld wird aus der Unterbeschäftigungsversicherung finanziert.

Damit hat Anspruch auf diese Leistungen nur, wer für einen Mindestzeitraum Beiträge bisher in die deutsche Arbeitslosenversicherung oder nun in die Aktivierende Bürgergeldversicherung eingezahlt hat.

Weil wir natürlich möchten, dass auch unsere Partner und Kinder in die soziale Sicherung einbezogen werden, ist die Bürgergeldversicherung eine Familienversicherung wie heute schon die Kranken- oder Rentenversicherung. Kinder sind damit bei Ihren Eltern versichert und haben beim Berufseinstieg sofort die Chance einen Job zu finden, von dem sie leben können.

Indem Sockeleinkommen als Familienversicherungsleistung definiert werden, schützen wir uns vor ungewollter Einwanderung in unser Sozialsystem.

Politische Wirkungen der zweiten Stufe

Wer noch immer ohne Erwerbseinkommen auf dem Arbeitsmarkt ist, ist entweder in kommunaler Beschäftigung oder in der Schattenwirtschaft oder hat andere Einkünfte und ist in Wahrheit gar nicht hilfebedürftig. In jedem Falle ist dies Stress oder Einkommensverlust.

Mit Unterstützung aus diesen 800.000 Bedarfsgemeinschaften ist nicht zu rechnen.

Bedarfsgemeinschaften mit einem Bruttoeinkommen von 200 bis 500 Euro monatlich je Erwerbsperson haben zwar stets mehr als das Existenzminimum und z.T. auch mehr als unter Hartz IV. Ihre Reaktion dürfte ambivalent sein: Einerseits spüren sie, dass sich Wege aus der Stagnation eröffnen. Andererseits werden viele das als Stress erleben, die sich an das arbeitsfreie Geld vom Amt gewöhnt hatten.

Mit Unterstützung dieser etwa 600.000 Bedarfsgemeinschaften ist nur bedingt zu rechnen.

Die größte Gruppe der Hilfebedürftigen mit mehr als 500 Euro je Erwerbsperson hat erstmals erlebt, dass sich Arbeit lohnt. Diese Haushalte verfügen über deutlich mehr als in 2023 und mit Stufe 2 hat sich ihre Lage noch ein weiteres Mal verbessert.

Etwa 1,8 Millionen Bedarfsgemeinschaften erleben die Reform als Erfolgsgeschichte. Aus ihnen ist mit Zustimmung zu rechnen.

Aber 38 Millionen Haushalte sind nicht unmittelbar betroffen von Hartz IV:

Nicht nur haben sie erlebt, dass die bisher als leistungsunfähig oder leistungsunwillig angesehenen etwas Leistungsbereitschaft zeigen.

Auch wurde die von ihnen vorgetragene Kritik aufgenommen und in einen neuen Reformschub umgewandelt.

Staatliche Haushaltsausgaben wurden weiter reduziert.

Die Regierung wird gestärkt in die nächste Legislaturperiode gehen und damit ein Mandat zur Fortsetzung und Entwicklung des Aktivierenden Bürgergeldes zur Unterbeschäftigungsversicherung erringen.

Während die ersten beiden Stufen relativ knapp hintereinander folgen könnten, erzwingen die weiteren stärkere Anpassung des Marktes. Das gilt für Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage gleichermaßen. Um dafür einen sanften Druck zu erzeugen kann es sinnvoll sein, den nächsten Schritt mit jährlich anzupassenden Parametern in Zwischenstufen aufzuteilen:

Gegen die im ersten Schritt eingeführte Dynamisierung des Arbeitslosengeldes 1 kann es inzwischen Empörung geben.

Aktivierendes Bürgergeld: Stufe 3

Steigende Leistungsanreize

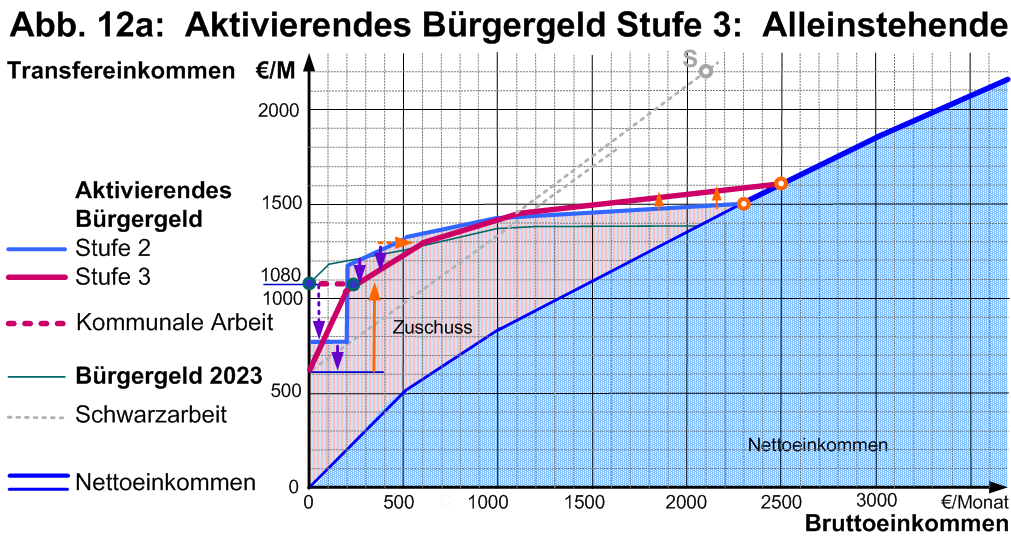

In der dritten Stufe werden die Leistungsanreize noch einmal deutlich erhöht. Das ist natürlich nur möglich, wenn auch das ohne Arbeit verfügbare Einkommen weiter gesenkt wird: Das Modell entspricht nun weitgehend dem Konzept der Aktivierenden Sozialhilfe des ifo-Instituts aus 2006 von Hans-Werner Sinn. Vom Verfassungsgericht dürfte zu diesem Zeitpunkt endgültig geklärt worden sein, dass wie schon vom Sachverständigenrat behauptet, die Einbeziehung der Bürger in das Wirtschaftsleben dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes besser Rechnung trägt als sie mit existenzsichernden Lohnersatzzahlungen ruhig zu stellen. In Stufe 3 gilt daher:

Wer als Erwerbsfähiger gar keine Arbeit nachweist, hat nur noch Anspruch auf 10 Prozent des Regelunterhaltes. Ein Alleinstehender verlöre also weitere 150 Euro monatlich und hätte damit 450 Euro weniger als den Regelbedarf.

Ohne Arbeit hat man in Stufe 3 des Aktivierenden Bürgergeldes (Abb. 12a, dunkelrot) nur Anspruch auf wenig mehr als die Kosten der Unterkunft, für einen Alleinstehenden hier 630 Euro monatlich. Aber bis 200 Euro Bruttoeinkommen gewinnt er 160 % zuzüglich 100 Euro Werbekostenpauschale, also 420 Euro. Bis 600 Euro beträgt der Zugewinn dann 80 % des Nettoeinkommens, bis 1.100 Euro noch 50 %, darüber 20 %.

Nicht nur der Start ins Erwerbsleben lohnt jetzt ökonomisch, nun auch Mehrleistung.

Die Jobzentren müssen niemanden mehr ermahnen, sich um Arbeit zu bemühen oder kontrollieren, ob die „Leistungsempfänger“ ihre Verpflichtungen erfüllt haben.

Jetzt tun sie das aus eigenem Interesse. Jetzt sind sie wirklich „Kunden“ der Jobzentren, die sich nun auf Beratung konzentrieren können und müssen.

Damit wirkt Marktwirtschaft durchgängig. Aber die Anreize sind noch sehr ungleich.

Wer bisher jedoch nicht mehr als 1.000 Euro monatlich erwirtschaftete, verliert nun allerdings etwas (Abb. 12a, lila Pfeile nach unten). Überfordert wird dabei niemand: Mit nur 300 Euro Bruttoeinkommen im Monat bzw. 4.800 Euro im Jahr erreicht man das Existenzminimum. Das sind nur 5 Stunden wöchentlich bei 15 Euro Stundenlohn. Bei mehr als 1.500 Euro Bruttoeinkommen gewinnt man jedoch (orange Pfeile nach oben). Im Übrigen gilt:

Ohne Mehrleistungen bzw. Lohnsteigerungen sind Einkommensgewinne nicht zu erzielen.

Und nachdem sich in den ersten beiden Stufen schon gezeigt hat, dass „Leistungsbezieher“ entgegen früheren Erfahrungen durchaus engagiert sein können, wird es auch genügend Arbeitsnachfrage für sie geben.

Die Zahl der Haushalte ohne Erwerbseinkommen halbiert sich ein weiteres Mal.

Die Zahl der Haushalte mit Einkommen über 1.000 Euro monatlich steigt weiter.

Fiskalischer Gewinn gegenüber Stufe 2: Weitere 8 Milliarden Euro jährlich (Abb. 18).

Von den wenigen, die jetzt noch ohne Arbeit sind, dürften die meisten übrigens Dynamisches Arbeitslosengeld I beziehen, weil die Lücken zwischen einem und dem nächsten Job kürzer werden.

Jetzt wird es Zeit, als Ersatz für das statisch angelegte Arbeitslosengeld 1 ein dynamisches Übergangsgeld zu entwickeln und durchzusetzen, das den Prozess der ständigen Anpassung an die Herausforderungen der Globalisierung, des technischen Fortschritts und der künstlichen Intelligenz besser unterstützt.

Wiederherstellung des freien Arbeitsmarktes

In den ersten beiden Stufen ging es darum, möglichst allen Bedürftigen überhaupt einen verlässlichen Zugang zum Arbeitsmarkt zu sichern. Bei denen, die abseits standen, wurde dabei bisher in Kauf genommen, dass der Arbeitsumfang noch recht bescheiden war. Wir konnten so davon ausgehen, dass dafür hinreichende Nachfrage gegeben war.

Mit der dritten Stufe soll der Umfang der geforderten Leistungen ausgeweitet werden. Dabei wird es nicht reichen, sich auf die Motivation des Arbeitsangebotes zu verlassen. Jeder Arbeitgeber muss die geschaffenen Waren und Dienstleistungen auch zu einem kostendeckenden Preis anbieten können. Jeder Haushalt wird eine Dienstleistung nur in Anspruch nehmen, wenn der Wert der gewonnenen Freizeit oder ein damit mögliches Zusatzeinkommen höher scheint als der zu zahlende Preis.

Der Anhang untersucht unsere Handlungsspielräume anhand der Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes von 1993 bis 2013. Ergebnis: Zwar werden die meisten Menschen deutlich mehr als den Mindestlohn erwirtschaften können; aber die zusätzliche Nachfrage nach Arbeit dürfte im Bereich von 5-15 Euro Stundenlohn zehnmal so hoch sein wie im Bereich von 12-20 Euro. Wenn wir also den bisher geringfügig Beschäftigten eine rasch zu realisierende Chance auf einen Vollzeitjob geben wollen, kann man geringere Löhne nicht mehr auf Ausnahmefälle beschränken. In der dritten Stufe gilt darum:

Gesetzliche Mindestlöhne sind bei Aufnahme einer neuen Arbeit mindestens für einen Einstiegszeitraum aufzuheben.

Die Lohnfindung wird wieder die entscheidende Aufgabe der Tarifpartner.

Nach den vorangegangenen Reformstufe 2 dürfte dies von der Öffentlichkeit akzeptiert werden. An einigen Beispielen wird man das verdeutlichen können:

Fall 1: Eine verheiratete Ärztin möchte nach der Geburt ihres zweiten Kindes gerne wieder ihrem Beruf nachgehen. In der Schwangerschaftsvorbereitung hat sie eine andere Mutter kennengelernt, die bereit wäre, die drei Kinder gemeinsam in ihrem Hause aufzuziehen. Als junge Ärztin erhält sie netto 2.000 Euro. Sie hat sich überlegt, sie wäre bereit, 1.400 Euro dafür aufzuwenden. Ihr bleibt dann zwar nicht viel Zugewinn übrig; aber es ist für sie die einzige Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und mehr Verantwortung übernehmen zu können. Das Hauptzollamt müsste es verbieten: Zwar hätte die andere Frau damit 1.200 brutto und mit Kindergeld und Liberalem Bürgergeld Stufe 3 monatlich 1.400 Euro netto. Aber der Stundenlohn läge nahe 7 Euro und damit weit unter dem zulässigen Mindestlohn.

Bei Durchsetzung des Mindestlohngebotes würde die Ärztin wie heute viele ihrer Kolleginnen ihren Beruf nicht ausüben können und aufgeben. Die andere Frau gäbe ihr Kind vielleicht in eine Krabbelstube, wenn es diese denn gibt, oder wäre arbeitslos.

Die Unterschreitung des Mindestlohns erlaubt zwei Frauen ein erfülltes Leben und beschert dem Staat zusätzliche Einnahmen von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern.

Fall 2: Eine alte Dame mit 1.600 Euro Rente möchte nicht ins Altersheim, kommt aber allein nicht mehr zurecht. Sie kann sich vorstellen, für eine Halbtagsbetreuung 600 Euro, also 8 Euro/ Stunde zu zahlen. Eine Bekannte, 55 Jahre, wäre bereit dazu. Sie hatte ihren Job verloren und sieht keine Aussicht auf Neuanstellung, nachdem das Arbeitslosengeld 1 ausgelaufen ist und erhält bisher 1.000 Euro Rente. Mit dann 1.600 Euro hätte sie beim Aktivierenden Bürgergeld Stufe 3 (Abb. 12a) ein Nettoeinkommen von 1.500 Euro. Aber ein entsprechender Vertrag würde gegen das Mindestlohngebot verstoßen und wäre damit unzulässig. Der Verwaltungswirtschaftler muss dies untersagen und schickt die Dame ins Heim. Ihr Einkommen würde als Eigenanteil genügen. Die restlichen Kosten wären zu Lasten der Allgemeinheit aus der Pflegekasse zu bestreiten. Dabei gibt es doch gar keinen Grund, warum die beiden Frauen sich nicht in dieser Weise einigen dürften:

Die alte Dame darf in ihrem Haus bleiben, der Staat spart Kosten der Pflegekasse und die Bekannte hat eine Halbtagsarbeit, die ihr Spaß macht und von der sie leben kann.

Fall 3: Die Stadt Mansfeld-Südharz hat seit der Wende 25 % seiner Einwohner verloren und noch immer eine Arbeitslosenquote von fast 10 %. Da hat ein pfiffiger Unternehmer die Idee, traditionelle Korbmöbel herzustellen und sie online bundesweit zu vertreiben. Die Fertigung ist sehr arbeitsintensiv. Bei 13 Euro Mindestlohn, wie er Korbflechtern in Köln gezahlt wird, wären seine Möbel nicht konkurrenzfähig. Startet er nun aber mit 7 Euro Stundenlohn, könnte er sie preiswert überallhin absetzen. Für seine Mitarbeiter wäre das gar kein Problem. Bei 1.200 Euro Bruttolohn hätten sie in Stufe 3 des Liberalen Bürgergeldes als Alleinstehende 1.450 Euro netto. Wenn sie womöglich ihr Gemüse aus dem elterlichen Garten beziehen, kann das sogar ein recht akzeptables Einkommen sein. Jedenfalls wäre ihr Lebensstandard wesentlich höher, als wenn sie mangels örtlicher Arbeit in eine Großstadt ziehen und dort bei etwas höherem Lohn sehr hohe Mieten zahlen müssten.

Nicht nur den betroffenen bisher Erwerbslosen ist damit geholfen. Das Beispiel macht anderen Mut, sich nicht dem Selbstmitleid hinzugeben und ähnliche Initiativen zu ergreifen. Bürgermeister von Auszehrung bedrohter Kommunen z.B. im Sächsischen Braunkohlenrevier werden gemeinsam mit Jobzentren solche Neustarts initiieren und damit die weitere Ausdünnung ihrer Heimat abbremsen. Großstädter können sich freuen, weil die Mieten nicht noch mehr steigen.

Es ist also ein Instrument des regionalen Ausgleichs.

Fall 4: Ein junger Ingenieur will ein neues Gerät entwickeln, von dem er sich großen Nutzen verspricht. Er schätzt, dass er zur Marktreife ein ganzes Jahr lang einen Mitstreiter braucht. Er kennt auch einen geeigneten jungen Mann, der von dem Projekt überzeugt ist. In einem etablierten Unternehmen könnte der in dieser Zeit allerdings ein Gehalt von 40.000 Euro erwarten. Mit der Aussicht im Erfolgsfall später wesentlich mehr zu verdienen, ist er bereit, ein Jahr lang für 20.000 Euro mitzumachen. Das wären aber nur 10 Euro je Stunde. Soviel sowie den Arbeitgeber-Anteil zu Sozialversicherungen könnte der Ingenieur grade noch bereitstellen. Für die junge Familie wäre es aber ausreichend. Mit Aktivierendem Bürgergeld Stufe 3 hätte sie 2.950 Euro monatlich. Soll das Zollamt den Vertrag untersagen, weil er gegen das Mindestlohngebot verstößt und ihn auffordern gefälligst zu warten, bis ihm vielleicht ein staatlicher Wagniskredit gewährt wird? Beiden Seiten schien es die bestmögliche Entscheidung zu sein. Ob das Projekt ein Erfolg wird, lässt sich vorab nicht sagen. Vielleicht bekommen sie ja nach einem Jahr den gewünschten Kredit.

Ohne dass mutige Menschen immer wieder etwas wagen, gibt es keinen Fortschritt und den sollte man nicht bremsen.

Dies ist kein Plädoyer für Niedriglöhne. Hohe Löhne liegen durchaus im Interesse der Gesellschaft, wenn Waren und Dienstleistungen dadurch nicht so teuer werden, dass nicht mehr alle in den Wirtschaftsprozess eingebunden werden. Menschen gewinnen mehr Konsummöglichkeiten, der Staat Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.

Im Fall 1 kann die Kinderbetreuerin vielleicht ein oder zwei weitere Kinder umsorgen und dabei mehr als den Mindestlohn erzielen. Der Altenbetreuerin aus Fall 2 gelingt es vielleicht, eine Alten-WG zu organisieren und dabei deutlich mehr zu verdienen. Falls die Korbmöbel aus Fall 3 ein Erfolg werden, werden die Preise erhöht und bessere Löhne gezahlt. Der Ingenieur aus Fall 4 wird im Erfolgsfalle den Lohn für seinen Mitstreiter mehr als verdoppeln. Andernfalls haben beide viel gelernt und müssen einen neuen Anfang suchen.

In all diesen Fällen ist ein Start bei niedrigem Lohn Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung eines neuen Betätigungsfeldes.

Spätestens in der dritten Stufe werden wir gesellschaftliche Zusammenhänge darstellen müssen und dann auch verstanden werden:

– Technischer Fortschritt und Globalisierung drücken durch Konkurrenz von Maschinen und ausländischer Arbeit die Bruttolöhne, die sich bei uns am Markt im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ergeben.

– In der Folge können viele Erwerbstätige bei uns davon nicht angemessen leben.

Deshalb zerbricht das Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft, dass jeder bei Einsatz seiner Fähigkeiten vom Marktlohn einen anerkannten Platz in unserer Gesellschaft findet.

– Die Differenz zwischen dem Marktlohn und einem sozialverträglichem Lebensunterhalt schließt das Aktivierende Bürgergeld.

Das hat zur Folge:

– Auf einem freien Arbeitsmarkt gibt es nach der Anlaufzeit überall Arbeitsnachfrage auch für alle, die grade ihren Job verloren haben.

– Wem die angebotenen Löhne zu niedrig sind, sucht sich einen anderen Arbeitgeber.

– Die Kräfte auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen inzwischen Arbeit für Alle.

– Für dauerhafte Niedrigst-Löhne ist deshalb kein Raum mehr.

Die fiskalischen Kosten sinken dank des Beitrages, den diejenigen leisten, die bisher an den Rand und aus dem Wirtschaftsgeschehen gedrängt wurden.

Politische Wirkungen der dritten Stufe

Linke werden weiterhin kritisieren, dass Menschen so unter Druck gesetzt werden, dass sie arbeiten müssen. Weil nun aber fast alle in irgendeiner Form im Erwerbsleben stehen und Erfolge damit erleben, werden sie damit wenig Widerhall finden.

Hilfebedürftige mit Einkommen bis 800 Euro werden kleine Nettoverluste hinnehmen müssen. Soweit sie sich nicht engagieren, werden sie enttäuscht sein. Aber dafür werden sie nun von den Jobzentren kaum noch bedrängt, sich vermehrt um bessere Arbeit zu bemühen. Das tun sie jetzt aus eigenem Antrieb und die Agentur für Arbeit erleben sie nun nicht mehr als Kontrollorgan sondern als echten Dienstleister. Ein anderer Teil der Betroffenen wird sich gestärkt fühlen durch die Anerkennung. Die Senkung der Transferleistungen wird entweder durch höhere Leistungen oder höhere Löhne ausgeglichen, weil die Nachfrage gewachsen ist Die Reaktion dieser gut einer Million Haushalte wird also nicht einheitlich sein.

Die obersten gut zwei Millionen betroffener Haushalte partizipieren durch die erneute leichte Anhebung der Transfers. Sie erleben zugleich wachsende Anerkennung ihrer Leistungen mit entsprechenden Lohnsteigerungen durch wachsende Löhne. Zudem ist der Nettogewinn von Mehrarbeit gewachsen und damit ihre Bereitschaft zu Leistungssteigerungen.

Alle nicht von Transferleistungen Betroffenen können eine Vielzahl von Dienstleistungen nutzen, die es bisher in dieser Vielfalt und Qualität nicht gab.

Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg dieser Phase wird sei, Zusammenhänge des Marktes begreifbar zu machen und Sie anstelle bisheriger Scheinwahrheiten ins öffentliche Bewusstsein zu heben. Dazu haben die ersten drei Stufen des Aktivierenden Bürgergeldes schon genug Anschauungsmaterial geboten:

– Löhne haben mit der Würde des Menschen nichts zu tun.

– Ein nicht existenzsichernder Marktlohn ist zunächst einmal Ergebnis technischen Fortschritts und der Globalisierung, nicht der persönlicher Mangel eines Menschen.

– Niemand muss sich schämen, wenn eine Verkäuferin für das Behüten ihres Kindes nicht mehr als 10 Euro die Stunde zahlen kann.

Entscheidend:

Niemand ist mehr von der Teilnahme am Wirtschaftsleben ausgeschlossen.

Alle haben eine Aufgabe, für die sie von anderen geschätzt werden.

Aber Kritik wird nun von den Nicht-Hilfebedürftigen kommen. Sie erhalten bisher keine Erleichterungen, wenn sie dank ökonomischer Umbrüche gezwungen sind, geringer bezahlte Arbeit anzunehmen. Sie wagen nicht, Kindern ein Leben zu schenken, weil sie Karriereeinbrüche und gravierende Einkommensverluste fürchten.

Es wird also Zeit, die von allen gehasste Bedürftigkeitsprüfung abzuschaffen.

Das ist das Versprechen, mit dem man zur nächsten Wahl antritt.

Aktivierendes Bürgergeld: Stufe 4

Aufhebung der Bedürftigkeitsprüfung

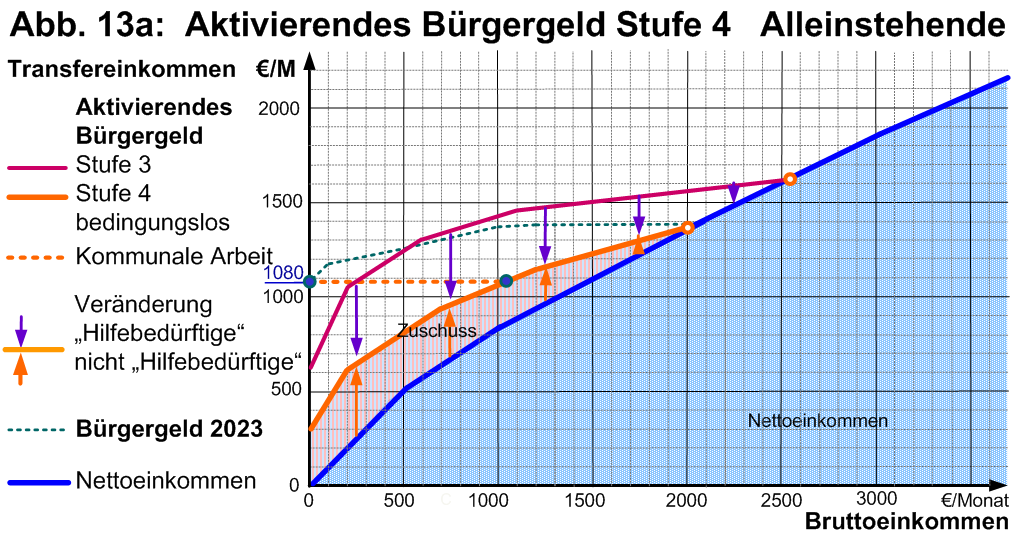

Mit jedem Schritt wurden Hilfebedürftige stärker in das Wirtschaftsgeschehen einbezogen. Alle anderen hatten davon zwar auch Vorteile. Aber je weiter dieser Prozess fortschreitet, desto eher werden sich nicht Hilfebedürftige fragen, warum Menschen bei gleicher Arbeit am gleichen Ort über ganz unterschiedliche Nettoeinkommen verfügen. Der alleinstehende Verkäufer mit brutto 1.400 Euro hat netto 1.040 Euro (Abb. 13a, blau), falls er im eigenen Haus lebt, sein Kollege als Mieter für die gleiche Leistung 1.500 Euro netto (rot). Der Familienvater hat als Lagerarbeiter mit brutto 2.000 Euro, wenn er über Eigentum verfügt, netto 2.050 Euro, jedoch 3.100 Euro, wenn er ohne Eigentum ist und seine Hilfebedürftigkeit nachweisen kann. Auf Dauer wird das Empörung auslösen:

Warum wird der Sparsame bestraft und so viel schlechter gestellt wird als derjenige, der sein Einkommen für Zigaretten oder teure Autos verbraucht hat?

Nachdem nun aber fast jeder Arbeit hat, von der er leben kann, gibt es keinen Grund mehr, Leistungsschwächere durch ihre Abhängigkeit von der Gewährung staatlicher Zuschüsse zu stigmatisieren.

Es gibt auch keinen Grund mehr, Verantwortungsbewusste ökonomisch schlechter zu stellen, weil sie sparsam und intelligent gewirtschaftet haben.

Mit Stufe 4 des Aktivierenden Bürgergeldes entfällt die Bedürftigkeitsprüfung bis auf wenige Ausnahmen.

Jeder erhält als Start einen Sockelbetrag. Er wird ohne Prüfung der Bedürftigkeit gezahlt. Für Erwachsene beträgt es monatlich 300 Euro, für Kinder 250 Euro.

Bis 200 Euro Bruttoerwerbseinkommen gewinnt man 90 % zuzüglich 100 Euro Werbekostenpauschale. Bis 600 Euro beträgt der Zugewinn dann 90 % des Nettoeinkommens, bis 1.200 Euro noch 70 %, darüber 55 %.

Es herrschen hohe Leistungsanreize in allen Einkommensbereichen.

Der Gegensatz zwischen Marktwirtschaft und Versorgungswirtschaft ist aufgehoben.

Allerdings: Bisher Hilfebedürftige (rot) verlieren (lila Pfeile).

Bisher nicht Hilfebedürftige (grün) gewinnen (orange Pfeile).

Hilfebedürftige sind nun zwar aller Nachweisverpflichtungen vor den Jobzentren entledigt und können ohne Nachteile Vermögen bilden und Erbschaften annehmen. Aber in Stufe 4 verlieren sie als Alleinstehende (Abb.13a orange) bis zu 400 Euro im Monat. Protest ist sicher. Um das Existenzminimum mit Unterhalt und Kosten der Unterkunft in einer Großstadt zu sichern, benötigt der Alleinstehende allerdings nur 1.050 Euro Bruttoeinkommen, also z.B. Halbtagsarbeit bei 13 Euro Stundenlohn (blauer Punkt).

Geringere Einkommen sind nach Durchlaufen der ersten drei Stufen des Bürgergeldes die seltene Ausnahme: Um Menschen, die nicht mehr erwirtschaften, weil sie mit eigenem Vermögen, kostenlosem Wohnen, Gemüseanbau, Unterstützung durch Freunde oder Schwarzarbeit genug haben oder gar um Kriminelle müssen wir uns mindestens keine ökonomischen Sorgen machen. Wer dann noch nicht versorgt ist, kann sich an die Kommune wenden und seinen Regelbedarf durch eine Arbeitsgelegenheit (orange gepunktete Waagerechte) decken. Für langfristig Kranke oder Erwerbsgeminderte muss es allerdings eine Sonderregelung geben.

Für Familien (Abb. 13f) erweitert sich die 90-Prozent-Zugewinnstufe um 100 Euro je Kind.

Zur Existenzsicherung genügt in der Großstadt 1.800 Euro gemeinsames Bruttoeinkommen.

Es fällt also niemand durch das soziale Netz.

Man wird erwarten, dass sie mehr leisten (rote Pfeile). Sollten sie jedoch keine Möglichkeit sehen, steht die Kommune mit ihrem Angebot von Arbeitsgelegenheiten weiterhin bereit. Da der erste Markt sicher bessere Verdienstmöglichkeiten hergibt, werden sie dort suchen und auch etwas Passendes finden. Ergebnis:

Die Kinder dieser Eltern werden spätestens jetzt lernen, dass Arbeit sich lohnt und dementsprechend auch Bildung.

Familien jedoch, die als nicht hilfebedürftig galten, gewinnen erheblich (orange Pfeile).

In dieser Gesellschaft wachsen keine Kinder mehr in Armut auf.

Abbildung 18 fasst die Ergebnisse der Modellrechnung für bisher Hilfebedürftige zusammen.

Dabei beziehen sich die fiskalischen Gewinne stets auf die Veränderung gegenüber der vorigen Stufe.

Alle haben eine Aufgabe, von der sie leben können.

Fiskalischer Gewinn kurzfristig: über 6 Mrd. jährlich gegenüber Stufe 3,

mittelfristig weitere 10 Mrd. jährlich.

In jeder Reformstufe sinkt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Erwerbseinkommen (lila).

Mit jeder Stufe steigt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit höheren Einkommen.

Mit jeder Stufe erhöht sich die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft.

Jede Stufe erzielt zusätzliche fiskalische Ersparnisse (orange)

– erst weil Lohnersatzleistungen durch Lohnergänzungsleistungen ersetzt werden,

– dann weil die Ergänzungszahlungen schrumpfen

– und schließlich, weil Sozialversicherungsbeiträge sowie Steuern gezahlt werden.

Ob in Betrieben oder in Privathaushalten: Die Nachfrage nach den nun durchgängig gut motivierten Mitarbeitern wächst. So lange sich von deren Leistung jemand Vorteile erhofft, besteht kaum Gefahr, dass Betriebe sie dauerhaft für Minimallöhne arbeiten lassen könnten. Das verhindert nun der Markt. Diese Arbeitnehmer werden alles daran setzen, dem Arbeitgeber höhere Löhne abzutrotzen, um die mit dem vierten Reformschritt zunächst hingenommenen Einkommenseinbußen auszugleichen. Die bisher nicht Hilfebedürftigen hingegen werden sich gegen jeden Versuch zur Senkung ihrer bisherigen vertraglichen und zunächst ja noch arbeitsrechtlich geschützten Löhne massiv zur Wehr setzen und Gewerkschaften werden sie darin mit Nachdruck unterstützen.

Mit der vierten Stufe wurde endlich das bedürftigkeitsorientierte Fürsorgeprinzip vollständig durch das Leistungsprinzip abgelöst:

– Das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften ist aufgehoben.

Ob und wie Menschen zusammenleben, geht den Staat nichts mehr an.

– Eine Vermögensanrechnung findet nicht mehr statt.

Der Staat will niemanden benachteiligen, der sparsam lebt und Kapital bildet.

Für die Behandlung ererbten Vermögens ist nur die Erbschaftssteuer zuständig.

Fiskalische Langzeitwirkungen

Die finanziellen Entlastungen bei den nach SGB II Hilfebedürftigen addieren sich in der Summe der vier Stufen auf jährlich mehr als 30 Milliarden Euro. Welche ökonomischen Auswirkungen aber haben die Veränderungen für die übrige Gesellschaft?

1. Übergangsgeld anstelle des bisherigen Arbeitslosengeldes I dürfte jährliche Einsparungen von etwa 10 Milliarden Euro bringen.

2. Die Übernahme von Hilfsarbeiten durch Leistungsschwächere erhöht die Produktivität der höher qualifizierten Mitarbeiter und damit deren Einkommen und Steuerzahlungen.

3. Das Angebot günstigerer haushaltsnaher Dienstleistungen entlastet Erwerbstätige und ermöglicht ihnen, ihre besser bezahlte Haupttätigkeit auszudehnen.

4. Der Fortfall aller Bedürftigkeitsprüfungen bei der Bundesagentur für Arbeit lässt Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich erwarten.

5. Stärkeres selbstverantwortliches Handeln bisher „Hilfebedürftiger“ macht staatliche Hilfe in vielen Fällen unnötig. Betroffene lösen ihre Probleme selbst.

6. Etwa drei Millionen Kinder lernten bisher von ihren Eltern, dass Leistung nicht lohnt. Nun erfahren sie das Gegenteil und dass Lernen sie voranträgt Es wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen, bis dies voll zum Tragen kommt. Aber wenn in der nächsten Generation die Hälfte der betroffenen Jugendlichen ihre Leistungen auch nur um 20 % erhöht, führt es bereits zu einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes um mehr als 250 Milliarden Euro und zu fiskalischen Gewinnen in Höhe von jährlich über 100 Milliarden Euro.

7. Gesellschaftliche Anerkennung von bisher frustrierten Außenseitern führt zu weniger Kriminalität. Auch über Generationen gewachsene Verhaltensstrukturen lösen sich langsam auf.

8. Die Neigung zu Schwarzarbeit auch der Leistungsstärkeren dürfte zurückgehen, wenn dies gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert wird. Würde auch nur ein Fünftel der Schattenwirtschaft der nicht Hilfebedürftigen in legale Arbeit umgewandelt, führt dies zu staatlichen Mehreinnahmen von etwa 25 Milliarden Euro jährlich.

Die Schätzungen der Wirkungen emotionaler Veränderungen erscheinen natürlich reichlich spekulativ. Aber dass man sie nicht gering achten darf, wurde im Rahmen der Diskussion um die europäische Schuldenkrise deutlich. So dürfte z.B. ein Teil der griechischen Schuldenkrise durch den von Jahrhunderten Osmanischer Unterdrückung bedingt sein, wonach der Staat der Gegner ist und Steuerzahlungen grundsätzlich Geldverschwendung sind, was eine ganz andere Qualität hat als die bei uns nicht ungewöhnlichen Versuche zu „Steuerersparnissen“.

Man sieht daran, wie Verhaltensweisen, die in den Köpfen der Bürger verankert sind, oft weit größere Wirkungen entfalten als dies die unmittelbaren Veränderungen des Transfersystems zunächst erwarten lassen. Danach ist zu vermuten, dass die tatsächlichen durch den Mentalitätswandel bedingten Veränderungen noch wesentlich stärker ausfallen als hier ansatzweise skizziert. Über alle sozialen Aspekte hinaus wird damit deutlich:

Die stufenweise Entwicklung der Aktivierenden Bürgergeldes bei Hilfebedürftigen führt zu relativ klar zu ermittelnden fiskalischen Ersparnissen von mehr als 30 Milliarden Euro jährlich. Der langfristige Effekt für die nächste Generation weit höher sein.

Voll wirksame Marktwirtschaft führt zur optimalen Koordination unserer Fähigkeiten.

Politische Wirkungen der vierten Stufe

Indem die Gesellschaft diesen Reformprozess durchlief, hat sich ihr Verständnis vom Arbeitsmarkt gewandelt. Sie hat verstanden:

– Löhne müssen unter Beteiligung der Sozialpartner am Markt gebildet werden.

– Nur dann ist es möglich, alle Menschen in den Wirtschaftsprozess zu integrieren.

– Wir wünschen uns zwar höhere Löhne; aber nicht immer werden Marktlöhne uns reichen.

– Die Sicherung eines „gerechten Lebensunterhalts“ für alle Bürger hingegen ist Aufgabe des Staates.

– Er kann diese Aufgabe nicht generell an die Arbeitgeber delegieren.

Mit dem Aktivierenden Bürgergeld wurde die soziale Sicherung gegen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in die Marktwirtschaft integriert.

Mit der Ausgestaltung des Bürgergeldes als Unterbeschäftigungsversicherung wurde Einwanderung in unser Sozialsystem und unnötige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verhindert.

Auch für diejenigen, die in Stufe 3 noch zweifelten, sind staatliche Mindestlöhne nun offensichtlich obsolet.

Lohnsetzung kann den Tarifpartnern wieder vollständig überlassen werden.

Nicht nur die Arbeitnehmer sondern auch der Staat wegen der resultierenden Sozial- und Steuerabgaben haben Interesse an höheren Löhnen. Zum Ausgleich der oft schwachen Marktmacht der Arbeitnehmer sind die Gewerkschaften gefordert. Aber auch sie haben den vierstufigen Wandlungsprozess des Arbeitsmarktes miterlebt und gesehen, welche positive Wirkung niedrige Löhne unter bestimmten Bedingungen haben können. Die Tarifpartner könnten nach diesen Erfahrungen zu neuen Ergebnissen kommen:

Tariflöhne werden räumlich noch stärker differenziert als bisher, um Chancengleichheit in allen Landesteilen zu schaffen. Tariflöhne sollten zwar so hoch wie möglich sein: Aber sie sind Richtsätze zur Orientierung der Wirtschaft. Abweichungen sind vor Ort wie schon heute oft in den Betrieben abzustimmen.

Mit dem Aktivierenden Bürgergeld ist in Stufe 4 ein Arbeitsmarkt entstanden, in dem jeder Arbeit findet und davon angemessen leben kann.

Ludwig Ehrhards Versprechen: „Wohlstand für alle!“ hält wieder.

Eine solidarische und wirklich liberale Gesellschaft

Die Zweiteilung der Gesellschaft in Leistungsträger und Hilfebedürftige ist überwunden. Jeder findet einen Platz, an dem er gebraucht und geschätzt wird:

– Niemand wird mehr als Hilfebedürftiger deklassiert und stigmatisiert.

– Niemand muss mehr fürchten, aus einem Job in das Milieu der von staatlicher Fürsorge Abhängigen zu fallen.

– Jeder kann sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft fühlen.

Die Leistungsschwächeren haben keinen Grund, sich gegen „die da oben“ zu empören, denn sie treffen immer auf jemanden, der ihre Leistungen zu schätzen weiß.

Leistungsstärkere haben keinen Anlass, auf die Schwächeren hinabzuschauen, denn sie haben erfahren, dass jeder von ihnen irgendeine sinnvolle Aufgabe erfüllt, von der auch sie möglicherweise einmal profitieren können.

– Kinder aufzuziehen macht mehr Freude und ist nicht mehr wirtschaftliche Bürde.

– Kaum noch wachsen Kinder in Armut auf.

Wir können ohne Sorge und Handelsbarrieren am globalen Handel teilnehmen.

Wir sind gerüstet für das Zeitalter der Digitalisierung.

Unser Arbeitsmarkt federt alle zu erwartenden Herausforderungen ab.

Es wächst das Gefühl der Solidarität:

Deutschland ist wirklich unser aller Land. Hier stehen wir zu einander.

Das wichtigste Ergebnis für die nächste Generation wird sein:

Jedes Kind wächst auf in dem Bewusstsein:

– Diese Gesellschaft braucht dich und kann einen dir angemessenen Platz bieten.

– Du kannst ihn dir in Freiheit nach deinen Fähigkeiten und Neigungen suchen.

– Dabei wirst du niemals unter das Existenzminimum fallen.

– Jede Leistung, mit der du anderen dienst, trägt auch dich voran.

Wir können uns heute eine solche Gesellschaft kaum vorstellen; so verschieden ist sie von der jetzigen. Es gibt deshalb keinen Grund, über den Reformprozess in seiner Gesamtheit Beschluss zu fassen. Die angeführten Stufen 2 bis 4 sind nur Optionen. Nach jedem Schritt sind dessen Wirkungen zu überprüfen und ein nächster Schritt darauf abzustimmen.

Es kommt jetzt also darauf an, ein Mandat für den ersten Schritt zu erringen.

Je später wir starten, desto mehr Arbeitsmöglichkeiten im Niedriglohnbereich hat die Wirtschaft durch Kapitaleinsatz ersetzt, desto mehr Verbote behindern die Entwicklung des Marktes und desto mühsamer wird der notwendige Reformprozess. Man sollte also damit nicht warten, bis in einer möglichen Depression wie 2005 wachsende Arbeitslosenzahlen zum Handeln zwingen.

Ein Start noch bei günstiger Konjunktur ist die beste Voraussetzung für den Erfolg.

Anhang:

Chancen und Grenzen des Arbeitsmarktes

Mit höheren Löhnen möchten wir alle an der Steigerung der Produktivität unserer Wirtschaft Teil haben. So sehr technischer Fortschritt, globaler Handel und nun auch künstliche Intelligenz diese Produktivität steigern, so sehr begrenzen sie zugleich mögliche Löhne, weil sie Konkurrenz zu unserer Arbeit schaffen. Diese Zusammenhänge sollen im Folgenden untersucht werden:

Abbildung 21 baut auf den Erhebungen des Sozioökonomischen Panels des DIW Berlin auf. Es zeigt – zunächst für 1993 – in blauen Säulen3 mit grüner Umrandung, wie viele Menschen Bruttolöhne zwischen einem vollen Euro und dem jeweils nächsten verdienten. Hier wurde die nach Angaben der Erwerbstätigen nicht nach Vertrag sondern tatsächlich geleistete Arbeitszeit umgerechnet auf Vollzeitstellen sowie auf Preise von 2017. So erhielten z.B. zwischen 14 Euro und 15 Euro je Stunde 2,32 Millionen Menschen, zwischen 17 und 18 Euro jedoch nur 1,68 Millionen. Oberhalb 14 Euro Bruttolohn und damit über 8 Euro Nettogewinn je Stunde dürfte es kaum unmotivierte Arbeitnehmer geben. Die Zahl der Arbeitsplätze sinkt mit steigenden Löhnen. Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage sind von Transfereinkommen unbeeinflusst und bilden ein Gleichgewicht. Die grüne Kurve fasst es zusammen.

Oberhalb 14 Euro gilt das Leistungsprinzip der Marktwirtschaft bei voller Motivation: Je niedriger der Preis, desto mehr Arbeitsplätze schafft die Wirtschaft.

Links der Mitte dürfte die Nachfrage der Arbeitgeber mit wachsenden Gewinnspannen noch weiter steigen (grün gepunktet). Das Angebot der Arbeitnehmer hingegen kann langsam davon abweichen, weil irgendwann Freizeit mehr wert ist als der Stundenlohn. Dies ist als Grenze des fiktiven Marktpotenzials mit gelber Linie grob skizziert. Als fiktiv wird es bezeichnet, weil es so viele Erwerbsfähige gar nicht gibt.

Unter 14 Euro steigt die Zahl der Arbeitsplätze jedoch nicht langsam weniger, sondern geht abrupt zurück.

Der Markt hätte wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen können, aber:

Unterhalb 14 Euro galt das Versorgungsprinzip und herrschte Demotivation:

Je niedriger der Preis, desto stärker wirkt die Konkurrenz des Arbeitslosengeldes.

Betrachten wir nun die drastische Veränderung dieses Arbeitsmarktes unter dem Eindruck von Automation und Globalisierung bei gleichzeitiger Absicherung eines Mindestlebensstandards in den folgenden zwölf Jahren in Abbildung 22 zwischen 1993 (grüne Linien) und 2005 (blaue Linien):

Die neuen Bundesländer holten auf. Der Westen erlebte einen Produktionsschub. Die Nachfrage nach Spitzenleistungen im Management, das für weltweite Aktivierung der günstigsten Ressourcen und damit für Entlassungen ebenso wie für Überleben der Firmen zuständig ist, wuchs. Das Gleiche gilt für Fachleute im Ingenieurwesen, die für Qualitätsvorsprünge und neue Produkte Verantwortung tragen. Sie sind die Globalisierungsgewinner (orange Flächen). Leistungen jedoch, die im Ausland preiswerter erbracht, durch Maschinen ersetzt oder durch Rationalisierung eingespart werden können, sanken im Preis. Für einige wurde das durch höheren Maschineneinsatz oder persönliche Qualifizierung aufgefangen, dann gehörten sie zu den Gewinnern mit höheren Stundensätzen (grün zu orange). Für andere hingegen gab es „keine lohnende Arbeit“ mehr. Demotiviert gaben sie auf (lila Pfeile).

Folge: Fast fünf Millionen Arbeitslose 2005.

Die „Zwei-Drittel-Gesellschaft kam auf uns zu:

Zwei Drittel Leistungsträger – ein Drittel Präkariat.

Abbildung 23 zeigt die Wirkung von Hartz IV in den ersten drei Jahren von 2005 (blau) bis 2008 violett):

Automation und weltweite Arbeitsteilung schritten weiter voran. Im Bereich der Marktwirtschaft gab es sowohl Gewinner mit wirklich hohen Einkommen (ganz rechts) als auch Aufsteiger (rote Pfeile, hellgrün zu orange). Aber nun wurde ein Teil des Marktpotenzials im Niedriglohnbereich genutzt. Neue Arbeitsplätze zwischen 5 und 15 Euro wurden nicht nur angeboten sondern auch angenommen. Das waren die neuen Geringverdiener.

Die Arbeitslosigkeit sank auf 3,3 Millionen.

Zwischen 2005 und 2008 war die Entwicklung vor allem durch die neue Motivation der Erwerbsfähigen angetrieben worden. Zwischen 2008 (Abb. 7, violett) und 2013 (rot) lernten die Arbeitgeber die so entstandenen Möglichkeiten kostengünstigerer Produktion zu nutzen. Zwar kamen einige Ein-Euro-Jobber in normalere Jobs und verdienen damit mehr (grün zu hellgrün) und bei hohen Einkommen gab es weitere Gewinner (grün zu orange). Per Saldo aber traten vor allem Arbeitsplätze zwischen 9 und 13 Euro (hellblau gerastert) an die Stelle von solchen zwischen 14 und 19 Euro (lila) Das waren die Absteiger. Die Kombination aus leicht sinkenden Lohnkosten, weiteren Innovationen und Auslagerung lohnintensiver Produktionsteile bescherte Deutschland wachsende Exportüberschüsse und den Wirtschaftsboom.

Die Arbeitslosigkeit sankt auf 2,9 Millionen, bis 2019 dann sogar auf nur 2,2 Millionen.

Interessant wäre die Wirkung der Mindestlöhne. Die Daten sind aber noch nicht ausgewertet.

Abbildungen 25 und 26 skizzieren unseren künftigen Handlungsspielraum für 2030. Gibt es

keine motivierende Arbeitsmarktreform oder wirkt gar das Verbot unter Mindestlohn zu arbeiten weitgehend (braun), entfallen auch im unteren Bereich Arbeitsplätze (dunkelblau).

Bei dieser vorsichtigen Schätzung wird unterstellt, dass Mindestlöhne weitgehend durch Akkordarbeit, nicht registrierte Mehrarbeit und selbständige Tätigkeit unterschritten werden. Mittlere Löhne werden dadurch zwar etwas in die Höhe gedrängt, so dass sich die Gleichgewichtslinie etwas mehr krümmt (Abb. 25, braun).

Aber die Arbeitslosigkeit könnte 4 – 7 Millionen erreichen.

Wird aber volle Motivation auch im Niedriglohn geschaffen (orange Linien) entstehen genügend neue Arbeitsplätze (hellblau gerastert). Selbst geschätzte eine Million Flüchtlinge und zwei Millionen bisher untätiger Hartz-IV-Empfänger könnten dauerhaft integriert werden.

Dabei gibt es auch genug Arbeit für weniger Qualifizierte. So hat z.B. das „Institut Zukunft der Arbeit“ 2005 in einer Studie gezeigt, dass damals bei einem Stundensatz von 13,0 Euro zwar nur 17 % der deutschen Haushalte familienunterstützende Dienstleistungen nutzen würden, bei 5,0 Euro sei das aber von 58 % zu erwarten. Das heißt, wir würden sehr viel mehr Dienstleistungen als heute in Anspruch nehmen, wenn das zu einem geringeren Preis möglich wäre. Und genau das lohnte schon unter Hartz IV bisher nicht: Haushalte konnten so viel nicht zahlen – Erwerbslose waren mit geringerem Lohn nicht zufrieden. Und deshalb können wir uns nicht einmal vorstellen, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen.

Auch wenn hier natürlich vieles Spekulation ist, dürfte doch klar sein:

Eine Reform ohne Öffnung des Niedriglohnsektors wird auf Dauer den Herausforderungen der Globalisierung sowie der künstlichen Intelligenz nicht gewachsen sein.

Wie bei der Klimawende zu beobachten, werden mit staatlichen Eingriffen versuchen gegenzusteuern und wissen dabei nicht einmal, welche Schritte den Menschen wirklich dienen.

Mit einer Reform, die Motivation schafft und den notwendigen sozialen Ausgleich in den Marktmechanismus integriert, können alle Arbeit finden, von denen sie angemessen leben können.

xx